La chaleur et la sécheresse extrêmes ont créé les conditions idéales pour que des incendies de forêt de grande ampleur se déclenchent et se déplacent rapidement à travers de vastes zones de la péninsule ibérique et du sud de la France. L’imagerie satellite a montré des voiles de fumée couvrant l’Espagne et le Portugal, et le risque d’incendie a atteint son maximum autour du 15 août. L’Espagne a connu sa pire saison d’incendies depuis des décennies, avec des estimations approchant ou dépassant les 350 000 à 400 000 hectares brûlés au 21 août. En France, l’incendie de l’Aude, qui a ravagé plus de 16 000 ha et qui a été circonscrit le 7 août, est le plus grand incendie de forêt depuis 1949. Ce ne sont pas des incidents isolés, mais des symptômes des étés plus chauds et plus secs, et des saisons des incendies plus longues dans tout le bassin méditerranéen.

Les grands incendies ne font pas que dévaster le paysage. Ils restaurent les combustibles, simplifient les écosystèmes et peuvent pousser certains peuplements au-delà des seuils naturels de récupération, en particulier après des incendies répétés. La bonne nouvelle : avec une correcte association de plantes et un plan de plantation spécifique au site, il est possible de reconstruire des forêts plus résistantes aux incendies, offrant une plus grande biodiversité et plus économes en eau que celles qui ont brûlé.

1) Commencer par le site : trier avant de planter

Chaque hectare ne nécessite pas la même intervention.

- Laisser la régénération naturelle se faire là où des arbres semenciers ou des espèces de taillis ont survécu.

- Restauration active sur les parcelles à forte sévérité dépourvues de sources de graines, sur les pentes abruptes ou lorsque des incendies à répétition ont transformé les paysages en zones arbustives.

- Protéger d’abord les sols par des mesures de contrôle de l’érosion, des troncs d’arbres, des ronces et une couverture végétale rapide.

2) Choisir des mélanges d’espèces adaptées au climat et résistantes au feu

Concevoir en tenant compte de la diversité, la faible inflammabilité et l’adaptation au climat futur.

- Plaines méditerranéennes : chêne vert (Quercus ilex), chêne-liège (Quercus suber), pin parasol (Pinus pinea), en association avec l’arbousier (Arbutus unedo), le pistachier lentisque (Pistacia lentiscus) et le Phillyrea.

- Sites atlantiques/de montagne :chêne pédonculé, hêtre , châtaignier, avec le bouleau et le peuplier faux-tremble.

- Zones ripariennes :Peuplier noir, saule, aulne glutineux, autant de coupe-feu verts naturels.

L’approvisionnement en semences est important : les provenances locales et les sources de climats analogues doivent être associées pour anticiper les conditions de 2050.

3) Structurer les semences afin qu’elles résistent au feu

- Planter en groupes, et non en grilles, pour imiter les mosaïques naturelles.

- Gérer la densité au fil du temps pour réduire les combustibles étagés.

- Coupe-feu verts avec des feuillus le long des crêtes et des routes, entretenus comme une infrastructure vivante.

4) Outils numériques pour la planification du relèvement

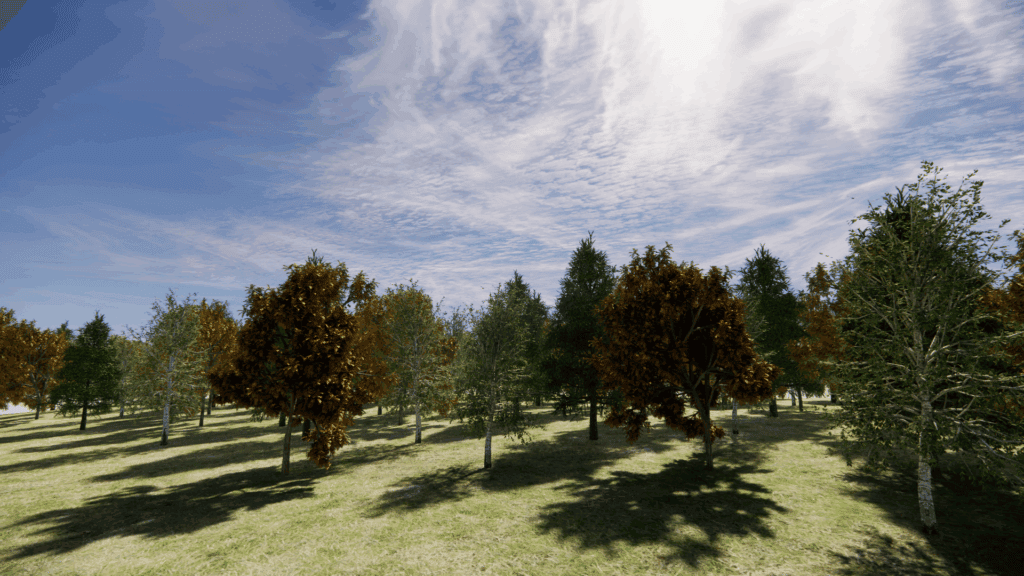

C’est là que la technologie vient compléter les connaissances en matière de sylviculture. RhinoLands, avec sa vaste base de données de plantes et ses puissantes capacités de modélisation de terrain en 3D, peut être utilisé pour simuler et visualiser le plan de relèvement. En intégrant les cartes de gravité des espaces brûlés, l’analyse des pentes et les palettes d’espèces, les sylviculteurs et les architectes paysagistes peuvent :

- Modéliser le terrain en 3D pour déterminer où les risques d’érosion sont les plus importants.

- Expérimenter des combinaisons de plantations à partir d’une large base de données d’espèces adaptées aux bioclimats méditerranéens et atlantiques.

- Visualiser des scénarios de succession : comment un peuplement mixte de chênes et de pins se présentera et se comportera dans 20, 50 ou 100 ans.

- Communiquer clairement les plans aux parties prenantes et aux communautés locales, en montrant non seulement des cartes, mais aussi des modèles vivants de forêts récupérées.

Grâce à cette intégration entre l’expertise écologique et la conception numérique, la récupération ne consiste pas seulement à planter des arbres, mais à reconstruire des paysages résilients.

Découvrez comment modéliser une forêt avec RhinoLands dans cet article.

Réflexions finales

Les incendies de 2025 nous rappellent que les frontières forestières méditerranéennes et atlantiques de l’Espagne et de la France sont soumises à une pression sans précédent. Mais avec une sélection minutieuse, de judicieuses associations de plantes, des structures de peuplement adaptatives et des outils numériques tels que RhinoLands, nous pourrons guider les efforts de récupération de manière à rendre ces forêts plus fortes, plus diversifiées et plus résistantes aux décennies ardentes qui s’annoncent.